Meldungsarchiv bis 2017

Veranstaltungen 2017

30.06. bis 02.07.2017

Asien-Afrika-Institut, Raum 120

Tagung:

WAHRNEHMUNG PERFORMATIVITÄT EMOTIONALITÄT Dimensionen des Körpers im vormodernen Japan

Tagung des Arbeitskreises für Vormoderne japanische Literatur

Angestoßen durch theoretische Überlegungen in Philosophie und Anthropologie hat sich in den Literaturwissenschaften der letzten Jahrzehnte ein vielfältiges Interesse an der menschlichen Körperlichkeit entwickelt. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Neuentdeckung und Neubewertung des Körpers, der durch das 20. Jahrhundert hindurch konzeptionalisiert wird als Bezugspunkt disparater Entwürfe. Diese Pluralität an Körperbegriffen wirkt hemmend und produktiv zugleich; nur selten ist die Rede etwa von “Körperstudien”. Dass die Be- und Einschreibung des menschlichen Körpers grundsätzlich ein kulturelles Verfahren ist, zeigen Analysen aus der neueren europäischen Literaturwissenschaft u.a. zu Prousts verkörperter Erinnerung im Madeleine-Motiv oder zur Körperlichkeit in Kafkas Apparat in der Strafkolonie. So überzeugend ein solcher Ansatz sein mag, bis dato sind nur wenige Versuche zu verzeichnen, die eine Öffnung des Gegenstandes in Richtung der vormodernen, geschweige denn der außereuropäischen Literatur unternehmen.

Bei dieser Tagung steht daher die Frage nach der Körperlichkeit, d.h. nach den Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Körpers in der vormodernen japanischen Literatur im Vordergrund. Es geht dabei nur in zweiter Linie um den Körper als Gegenstand des Narrativs (etwa als Motiv), obwohl dieser Punkt ebenfalls behandelt werden darf. Vielmehr soll gefragt werden, wie der Körper derartige Narrative ermöglicht, insofern Primärfunktionen wie Wahrnehmung, Emotionalität, Erfahrung, Erinnerung, Kommunikation etc. Körperlichkeit immer schon voraus setzen. Von besonderem Interesse ist dann, wie literarische Texte im weiteren Sinn diese Voraussetzung berücksichtigen oder gar als gestalterische Herausforderung thematisieren.

Die Tagung wird organisiert von

Eike Großmann, Steffen Döll und Jörg B. Quenzer

Bei Interesse an einer Teilnahme bitten wir um kurze Voranmeldung unter japanologie"AT"uni-hamburg.de

"Politischer Protest und gesellschaftliches Engagement in Japan"

Japans Bürgergesellschaft wird häufig als „unsichtbar“ betitelt. Einem hohen Grad an Engagement auf Graswurzelebene stehen dabei  nur wenige medienwirksame Protestaktionen gegenüber. Zahlreiche Japaner engagieren sich in Nachbarschaftsvereinigungen oder Verbanden, oft in enger Zusammenarbeit mit den Lokalregierungen. Wenige hingegen gehen den Schritt hinaus auf die Straße und machen ihrem Unmut über politische Entwicklungen öffentlich Luft. Woran liegt dies? Und wie wirksam ist Japans Bürgergesellschaft mit dieser Strategie der kleinen unsichtbaren Schritte? Was lässt sich in Deutschland lernen von Japans Verständnis um Protest und Engagement?

nur wenige medienwirksame Protestaktionen gegenüber. Zahlreiche Japaner engagieren sich in Nachbarschaftsvereinigungen oder Verbanden, oft in enger Zusammenarbeit mit den Lokalregierungen. Wenige hingegen gehen den Schritt hinaus auf die Straße und machen ihrem Unmut über politische Entwicklungen öffentlich Luft. Woran liegt dies? Und wie wirksam ist Japans Bürgergesellschaft mit dieser Strategie der kleinen unsichtbaren Schritte? Was lässt sich in Deutschland lernen von Japans Verständnis um Protest und Engagement?

In dieser Ringvorlesung werden aus einem multidisziplinaren Blickwinkel heraus Themen wie Umweltschutz, Krieg und Frieden, Migration, wachsende gesellschaftliche Differenzen oder auch Japans Bürgerverständnis angesprochen. Historische Perspektiven finden ebenso Berücksichtigung wie die Zeitwende der Fukushima-Katastrophe und die aktuellen Entwicklungen unter der Regierung von Shinzō Abe.

Vortragsreihe an der Universität Hamburg in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg

Universität Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1, Westflügel, Hörsaal 221, 20146 Hamburg

Einzeltermine zwischen April und Juli 2017, Beginn jeweils um 18.00 Uhr

30.05.2017, 18.00 Uhr

Von-Melle-Park 6, Hörsaal Phil C

不思議なクニの憲法 The Choice in Ours

Der Dokumentarfilm (2016) begleitet japanische Bürgerinnen und Bürger vor der Oberhauswahl im Sommer 2016. Thematisiert wird die Frage, was es bedeutet, wenn sich die Regierungskoalition von Shinzō Abe in dieser Wahl eine Zwei-Dr ittel-Mehrheit der Sitze im Oberhaus sichern kann und damit der Weg für eine Verfassungsreform eröffnet wird.

ittel-Mehrheit der Sitze im Oberhaus sichern kann und damit der Weg für eine Verfassungsreform eröffnet wird.

Der Film wird im japanischen Original mit englischen Untertiteln gezeigt.

Die Regisseurin Hisako Matsui wird anwesend sein und im Anschluss an die Vorführung für ein Gespräch mit dem Publikum zur Verfügung stehen.

http://fushigina.jp/

Montag, 22. Mai 2017, 18:00 Uhr

Asien-Afrika-Institut, Raum 121

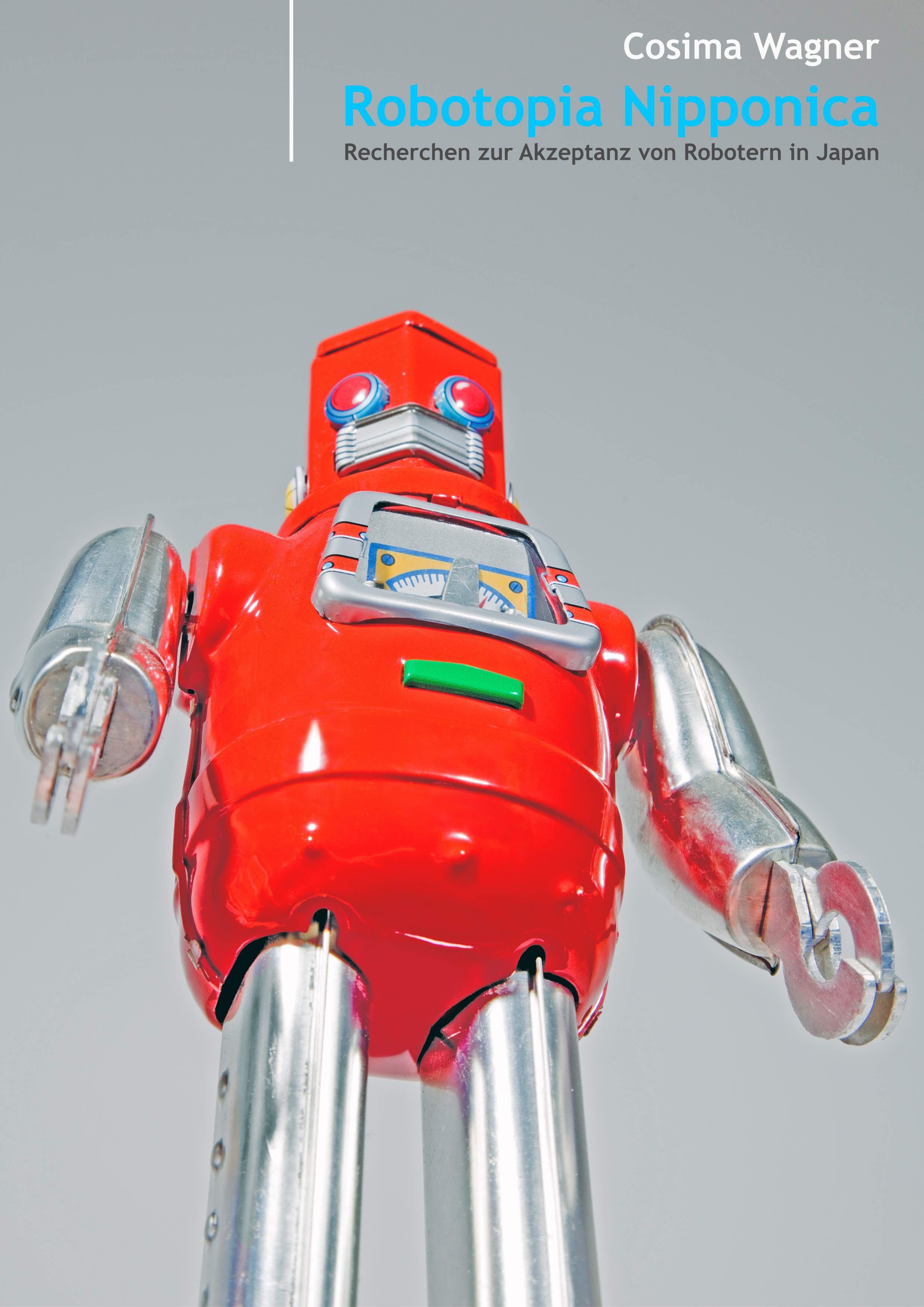

Technikzukünfte und Robotik für das Alltagsleben in Japan:

Aus der Perspektive der Technikstudien

Dr. Cosima Wagner

Freie Universität Berlin

Folgt man den Verlautbarungen der “Robot Revolution Realization”-Kampagne (Robotto kakumei jitsugen inishiatibu) der Regierung Abe seit dem Jahr 2014, sollen in naher Zukunft in sämtlichen Bereichen des Alltagslebens in Japan Roboter zum Einsatz kommen und das Land sich als “world’s most advanced robot showcase” bzw. “robot barrier free society” einen Namen machen. Eine uneingeschränkte Akzeptanz der Technologie durch alle NutzerInnen in Japan wird vorausgesetzt.

Im Vortrag wird diese Annahme aus der Perspektive der Science & Technology Studies (STS) / Technikstudien kritisch hinterfragt und die soziokulturelle Einbettung der Entwicklung sowie Nutzung von Servi-ce-Robotern in Japan analysiert: Welche Visionen der technischen Zukunft werden präsentiert und welche Roboter-Leitbilder adressiert? Welche Vorannahmen in Bezug auf die Entwicklung und Nutzung von Robotertechnologie liegen dem zugrunde? Welche Erfahrungen mit Roboter-Modellen im Alltag sind bereits dokumentiert? Welche kritischen Stimmen und Initiativen zur Einbeziehung von ethischen Fragestellungen sowie NutzerInnen-Interessen gibt es?

Mit dem methodischen Zugriff der Technikstudien sollen Faktoren der kulturellen Prägung von Technik in Japan aufgezeigt und die Fruchtbarkeit des Ansatzes für japanologische Forschung und Lehre erörtert werden.

Dr. Cosima Wagner studierte Japanologie und Geschichte in Marburg, Berlin und Kyôto. Ab 2003 forschte und lehrte sie an der Japanologie Frankfurt zu Technik in Japan, Alltags- und Konsumgeschichte Japans nach 1945 und zum Diskurs um den weltweiten Boom der japanischen Populärkultur. Promotion 2008. Seit 2016 ist sie als wissenschaftliche Fachreferentin im Bereich Forschungsdatenmanagement der FU Berlin tätig.

20.01.2017 18.00 Uhr und 21.01.2017 15.00 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 221

Little Boy - Big Typhoon 少年口伝隊一九四五

von Hisashi Inoue 作 井上ひさし

Theateraufführung in japanischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Termine: 20.01.2017 18.00 Uhr und 21.01.2017 15.00 Uhr

Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut, Raum 221

Eintritt frei

Flyer zur Veranstaltung

Ausführende: Studierende der Abteilung für Sprache und Kultur Japans, Universität Hamburg

Traversflöte: Marika Oyama

Beleuchtung: Sachiko Tajima-Zimmermann

Bilder: Goro Shikoku

Regie: Sachiko Hara (Deutsches Schauspielhaus Hamburg)

Projektleitung: Saki Sugihara

Zum Werk:

Nach dem Atombombenabwurf in Hiroshima versuchen drei überlebende Jungen, die Hoffnung nicht aufzugeben, und übermitteln mündlich die Nachrichten der Lokalzeitung in der zerstörten Stadt. In diesem Werk werden mittels einer fiktiven Geschichte viele historische Ereignisse im Zusammenhang mit dem Atombombenabwurf 1945 und dessen Folgen dargestellt. Das Drama appelliert an die nachfolgenden Generationen, das Geschehene nicht zu vergessen.

Zum Autor:

Hisashi Inoue (1934–2010) gehört zu den bedeutendsten Dramatikern und Schriftstellern der japanischen Gegenwartsliteratur.

In seinen Werken stellt er politische und gesellschaftliche Themen sprachlich-literarisch anspruchsvoll und zugleich humorvoll dar.

Das Projekt wird gefördert vom Innovationsfonds Studium und Lehre der Fakultät für Geisteswissenschaft.

Mittwoch, 18. Januar 2017, 12 Uhr

Asien-Afrika-Institut, Raum 122

›Erinnerung und Selbstdarstellung. Autobiographisches Schreiben im Japan des 17. Jahrhunderts‹

mit Prof. Dr. Wolfgang Schamoni

Universität Heidelberg

Das eigene Leben nachzuvollziehen, die eigene Vergangenheit zu beschreiben und zu reflektieren, hat in der japanischen Literatur- und Geistesgeschichte eine lange Tradition, ohne dabei auf ein festes Genre beschränkt zu sein. Trotz dieser Popularität fehlte bislang der Versuch, die Elemente dieser Tradition systematisch zu erschließen und durch Übersetzungen auch für interdisziplinäre Fragestellungen, etwa der Geschichtswissenschaft, zu öffnen.

Mit seinem langjährigen Projekt, anhand einer Übertragung und detaillierten Kommentierung sämtlicher für ein Jahrhundert zugänglicher autobiographischer Texte dieses Desiderat beheben, hat Wolfgang Schamoni daher bahnbrechendes geleistet. Seine Analyse legt zudem den Schwerpunkt auf die sozialen Funktionen der Texte und ihre Überlieferungsformen. Hierbei gilt sein besonderes Augenmerk der Zugehörigkeit der Texte zu verschiedenen Textsorten der Zeit, die jeweils verschiedene formale und inhaltliche Konventionen implizieren. In diesem Werkstattgespräch wird er uns Beispiele aus seiner Arbeit vorstellen und sowohl Fragen der Übersetzung als auch der schwierigen historischen Kontextualisierung diskutieren.

Prof. Dr. Wolfgang Schamoni vertrat von 1985 bis 2006 die Professur für Japanologie mit dem Schwerpunkt „Moderne japanische Literatur“ an der Universität Heidelberg. Seine Arbeiten sind u.a. davon geprägt, dem Bezug von Literatur zur Lebenswirklichkeit in Japan nachzugehen. Zudem hat er eine Vielzahl von literarischen Werken ins Deutsche übertragen.

Veranstaltungen 2016

22.11.2016, 18:15 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, West, Raum 120

Welfare Regime and Migration

Wako Asato, Kyoto University

This presentation will discuss how welfare regimes intertwine with migration regimes in the process of rapid economic development and demographic change in Asian countries. One of the features of the Asian economic miracle was not only utilizing the demographic dividend and high educational attainment of its labor force, but also accepting migrants, domestic workers in particular, to facilitate the participation of local women in the labor market. From the social policy side, liberal familialism in Asian countries justified maintenance of “family value” and the commercialization and externalization of reproductive work by recruiting foreign domestic workers as extra family members. Sometimes this familialism triggered cross border marriage for the formation of family welfare, and this became the foundation of multiculturalism in some societies. In the process of demographic ageing, some Asian countries also borrowed institutional frameworks of welfare states in Europe such as Korea, Japan, and Taiwan. Therefore, divergence of welfare regimes of Asian countries is observed.

Wako Asato is an associate professor in the Graduate School of Letters / Asian Studies Unit of Kyoto University. He conducts extensive research on demographic change and care. This includes research on domestic workers, care workers, and nurses as well as their entanglement in the welfare regime. He also conducts an exchange program regarding care skills among Asian countries. He is an awardee of the Presidential Award of the Philippines in 2014.

18.07.2016, 18:15 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 221

Shanghai Nightscapes: A Historical Sociology of Urban Chinese Leisure

James Farrer, Sophia University / Tokyo

Since Orville Schell's 1988 book Discos and Democracy urban nightlife has been identified as one of the visible markers of social change in China. Nightlife is a space in which class, gender, sexual, and other more subcultural identities are publicly performed. The urban nightscape is also a space of global flows, in which imported ideologies, images, sounds, tastes, and people are enjoyed and localized by Chinese people, especially youth. The talk will focus on the changes in the popular culture of dancing - from the 1920s to the present - showing how dance clubs have served as spaces for new forms of gendered sociability. In particular, the talk will focus on how dance clubs since the 1980s have transformed from mass leisure spaces into stages for conspicuous consumption and social distinction. This talk is based on the book Shanghai Nightscapes: A Nocturnal Biography of a Global City written by James Farrer and Andrew David Field (University of Chicago Press 2015).

James Farrer is Professor of Sociology and Global Studies at Sophia University in Tokyo, specializing in urban studies in East Asia, including research on expatriate communities, nightlife, sexuality, and food cultures. His publications include Opening Up: Youth Sex Culture and Market Reform in Shanghai, Shanghai Nightscapes: A Nocturnal Biography of a Global City (with Andrew Field), and Globalization and Asian Cuisines: Transnational Networks and Contact Zones (editor).

16.06.2016, 18:15 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 221

Immigrant Japan

Gracia Liu-Farrer, Waseda University / Tokyo

It is hard to imagine Japan, a society with a strong national cultural identity and a myth of racial homogeneity, as an immigrant society. Yet, by June 2015, there were 2,172,892 medium- to long-term foreign residents legally living in Japan. Half of them were permanent residents. In addition, hundreds of thousands of foreign nationals have obtained Japanese citizenship since the mid-1980s. Although at 1.7% of the total population, the presence of immigrants is not comparable to that in most other industrial countries, immigrants have nonetheless penetrated every aspect of economic and social life in this island country and are taking part in shaping its future. Based on many years of field research among immigrant families from different national backgrounds living in Japan, this presentation examines how immigrants make home, build communities, and understand their existence in a country with distinct patterns of social organization and powerful ethno-national cultural narratives. It also discusses how globalization has brought challenges to the concepts such as "immigration", "settlement" and "home" in a world where mobilities have become increasingly easy and belonging increasingly complex.

Gracia Liu-Farrer is professor of sociology at the Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Japan, and leads the Migration and Citizenship Research Group at Waseda Institute of Asia-Pacific Studies. Her research examines immigrants' economic, social and political practices in Japan, as well as Chinese immigrant children's identities and belongings in different destination societies. Her interests also include the global mobility of international students and wealthy Chinese. Her current research project is a sociological investigation of both immigrant and Japanese employees' experiences of globalizing Japanese firms. She has authored the monograph Labor Migration from China to Japan: International Students, Transnational Migrants (Routledge) and many book chapters and journal articles, most recently "Migration as Class-based Consumption: the Emigration of the Rich in Contemporary China" (China Quarterly, 2016).

23.05.2016, 12-13 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 221

Berufsperspektiven für Japanolog_innen: JET - Japan Exchange and Teaching Programme

Sven Traschweski (Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin)

Das seit 1987 bestehende japanische Austausch- und Unterrichtsprogramm JET (Japan Exchange and Teaching Programme) zielt darauf ab, das gegenseitige Verstehen zwischen Japan und anderen Ländern zu fördern. JET kennt drei Programmlinien: die Intensivierung des Fremdsprachenunterrichts in Japan (ALT), die Förderung des internationalen Austauschs auf lokaler Ebene (CIR) und im Sport (SEA). JET bietet jungen Hochschulabsolventen die Möglichkeit, in regionalen Regierungsbehörden und staatlichen oder privaten Schulen zu arbeiten.

Sven Traschewski, zwischen 2006 und 2010 als CIR in Sapporo auf Hokkaido tätig, berichtet von seinen Erfahrungen im JET-Programm. Direkt nach dem Studium (Magister) der Japanologie und Sinologie in Erlangen/Nürnberg, Mie und der VR China wurde er für das JET-Programm ausgewählt. Inzwischen arbeitet er am Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin (JDZB) im Projektmanagement und organisiert dort auch das German-Japanese Young Leaders Forum.

15.04.2016, 18:30

Edmund-Siemers-Allee 1, Hautpgebäude, Hörsaal J

Little Voices from Fukushima

Filmvorführung, Flyer

Little Voices from Fukushima is a documentary film dedicated to Japanese mothers and children living in the post-meltdown world of the Fukushima Daiichi nuclear power plant disaster. In the course of telling their stories, Director Hitomi Kamanaka takes us to Belarus, where we learn from mothers who experienced the Chernobyl nuclear disaster 28 years ago.

Hitomi KAMANAKA is a Japanese documentary filmmaker and media activist who has been working on nuclear power and radiation issues for two decades. She studied at the National Film Board of Canada and then worked as a media activist at Paper Tiger in New York. After returning to Japan, she directed many TV documentaries.

31.03.2016, 18:30

Edmund-Siemers-Allee 1, Hautpgebäude, Hörsaal J

Tell the Prime Minister

Filmvorführung und Gespräch mit dem Regisseur

After "Occupy Wall Street" in New York, and before the "Umbrella Revolution" in Hong Kong, 200 thousand people surrounded the Prime Minister's office in Tokyo for an anti-nuclear demonstration. However, this incident was not reported extensively by the media and subsequently went unnoticed by the world. This documentary film captures the anti-nuclear protests in Tokyo after the Fukushima nuclear incident in March 2011. The theme of the film is the crisis that democracy faces, and the reconstruction of democracy.

Eiji OGUMA is a professor of Faculty of Policy Management at Keio University in Tokyo. His research covers the national identity and nationalism, colonial policy, democracy thoughts and social movements in modern Japan from the view of historical sociology. This is his first film work, which was completed by cooperation of many activists and voluntary filmers.

24. 02. 2016, 18:30 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, Raum 221

Die Welt der japanischen katari-Rezitation: Vortrag mit Vorführung

HIRANO Keiko und weitere Mitwirkende

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Japanischen Generalkonsulat Hamburg u.a. Gefördert von THE JAPAN FOUNDATION

Die mündliche Überlieferung von Geschichten (katari) hat in Japan eine lange Tradition. Seit alters werden Sagen, Mythen und Legenden, Volksmärchen und Epen auf diese Weise vermittelt. Die katari-Rezitation ist daher ein wichtiges Element der japanischen Kultur, das andere traditionelle Künste Japans beeinflusst und inspiriert hat. Dabei trägt der Erzähler (kataribe) die Werke auswendig vor und fesselt das Publikum durch seine individuelle Interpretation. HIRANO Keiko ist eine bekannte Persönlichkeit in Japan. Sie war viele Jahre als Nachrichtensprecherin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsender NHK tätig, tritt häufig als Erzählerin im Fernsehen und Theater auf und hat dafür zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

Auf dem Programm stehen beispielsweise Auszüge aus dem ältesten japanischen Märchen Taketori monogatari (Die Geschichte vom Bambussammler), aus dem Makura no sôshi (Kopfkissenbuch) der Hofdame Sei Shōnagon, und dem Kumo no ito (Der Faden der Spinne) von AKUTAGAWA Ryūnosuke.

Begrenztes Platzangebot. Kartenreservierung ausschließlich schriftlich per E-Mail an hh-konsulat@bo.mofa.go.jp.

29.01.2016, 13-15:10Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 120

The 5th Japanese Text and Japanese Language Education Workshop

The Graduate School of Humanities, Kobe University

Through a project funded by JSPS Graduate School of Humanities, Kobe University sends young researchers to Hamburg University to conduct joint studies on Japanese language and culture education. In the context of these studies we would like to invite you to a workshop where we will propose introducing literary works and a textbook based on JF Standard, "Marugoto" into Japanese language education.

28.01.2016, 16 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel West, 221

もののけ姫再考ー歴史学の観点から

(in japanischer Sprache)

Prof. Dr. Tetsu Ichizawa

Universität Kobe

1997年に公開された宮崎駿の映画『もののけ姫』は、日本映画の興行記録を塗り替える大ヒット作であった。しかし、この映画が当時の日本史研究の成果を 積極的に活用していることは、一般的には知られていない。また、大ヒットした反面、「背景がわかりにくい映画」という批評もある。そこで講演 では以下の2 点について考えたい。第一に、この映画が歴史学の成果をどのように活用しているかを明らかにすること。第二に、この映画の舞台を歴史学の成果と方法を 使っ て復元すること。この二つの考察を通じて、『もののけ姫』の作品としての奥行きを明らかにするとともに、宮崎が映画を作る行為、観る行為をどのようなもの としてとらえているかを考えたい。

"Princess Mononoke", the work of Miyazaki Hayao released in 1997, continues to be a great hit whose popularity endures even today. Nevertheless, the fact that this anime actively uses the results of Japanese history conducted to that day, is actually not well-known. Moreover, although it became a blockbuster hit, on the other hand it brought about criticism, being considered an anime with a difficult to understand background. And so, in my lecture, I will consider the following two aspects. The first one is to clarify the way in which this anime makes use of the results of historical science. Thesecond one is to restore its setting by using the methods and the research results of historical science. By considering these two aspects, I will clarify the depth of the work "Princess Mononoke" and I will consider the way in which Miyazaki captures the act of creating the anime and that of watching it.

Tetsu Ichizawa 市澤哲 is Professor at the Graduate School of Humanities and Faculty of Letters, Kobe University. His area of expertise is Japanese medieval history. His research interest is mainly in the political history of Kamakura and Muromachi period, but recently he is doing research on the representation of history in mass-media.

12.01.2016, 14 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 120

Politik, nein danke?! Junge Japaner und politisches Engagement

Dr. Phoebe Stella Holdgrün

Deutsches Institut für Japanstudien, DIJ Tokyo

Phoebe Stella Holdgrün, Japanologin und Politikwissenschaftlerin, seit 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut fuür Japanstudien (DIJ) und seit 2015 ebendort stellvertretende Direktorin.

Ihre Dissertationsschrift ist 2013 unter dem Titel Gender equality. Implementierungsstrategien in japanischen Präfekturen bei iudicium erschienen. Zu ihren aktuellsten Veröffentlichungen zählt (gemeinsam mit Barbara Holthus): "Mothers Against Radiation: Issues of Gender and Advocacy", In: Mullins, Mark und Koichi Nakano (Hg.) (2016): Disasters and Social Crisis in Contemporary Japan: Political, Religious, and Sociocultural Responses. Palgrave Macmillan, S. 238-266.

Veranstaltungen 2015

14.12.2015, 14 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 120

Leaning Out For The Long Span - What Holds Women Back From Promotion in Japan?

Prof. Glenda S. Roberts, PhD

Waseda University, Tokyo

Glenda S. Roberts is a socio-cultural anthropologist specializing in gender, work, family, and migration. She is Professor at the Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University. Among her most recent publications are, co-edited with Satsuki Kawano and Susan Long, Capturing Contemporary Japan: Differentiation and Uncertainty (University of Hawaii Press, 2014), and "Salary Women and Family Well-Being in Urban Japan," in Marriage & Family Review, 47: 571-589.

24.11.2015, 14 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 120

Perspektiven der japanischen Energiepolitik im internationalen Vergleich

Prof. em. Dr. Paul Kevenhörster

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Ausgewählte Publikationen:

Japan. Wirtschaft - Gesellschaft - Politik (mit Werner Pascha und Karen Shire), Wiesbaden: VS Verlag, 2010 (2. Aufl.).

Japans umfassende Sicherheit (mit Dirk Nabers), Hamburg: Mitteilungen des Instituts für Asienkunde, 2003 (Nr. 364).

Japans Entwicklungspolitik auf dem Prüfstand: Wegmarkierungen und Weichenstellungen, in: Chiavacci, David und Iris Wieczorek (Hg.): Japan 2008. Poltitik, Wirtschaft und Gesellschaft, Berlin: Vereinigung für Sozialwissenschaftliche Japanforschung, 2008, S. 125-140 (Zum freien Download).

Prof. em. Dr. Paul Kevenhörster lehrt Politikwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Seine Schwerpunkte sind Internationale Entwicklungspolitik und Ostasien.

29.10.2015, 18 Uhr c.t.

Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 221

Two Painterly Requiems for the Nuclear Disasters Over the Pacific, 1945-1954*

Prof. em. Dr. Shimizu Yoshiaki (Princeton University)

21.07.2015, 16:30-18 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 221

Neue Diversitäten in Japan: Immigrantinnen auf dem Arbeitsmarkt

David Chiavacci

Japan wird in der Fachliteratur zu den neuen Immigrationsländern gezählt. Seit den späten 1980er Jahren verzeichnet es signifikante Immigrationsströme, wodurch sich im letzten Vierteljahrhundert die Anzahl der ausländischen Einwohner mehr als verdoppelt hat. Laut Statistik machen zwar Frauen mit 54,3% die Mehrheit unter den neuen Zu- und Einwanderern in Japan aus, jedoch sind bisher Genderperspektiven in der Migrationsforschung zu Japan selten und meist nur bzgl. bestimmter Gruppen wie Heiratsmigrantinnen oder Entertainerinnen berücksichtigt worden.

Im Fokus des Vortrages stehen Arbeitsimmigrantinnen in Japan; die Mechanismen und Strukturen in der Migration sowie ihre Position auf dem japanischen Arbeitsmarkt werden diskutiert. Zudem werden gegenwärtige und mögliche zukünftige Entwicklungen im Kontext der „Womenomics“ von Premierminister Abe erörtert. Die Analyse ergibt eine ausgeprägte Diversität unter den Arbeitsimmigrantinnen, wobei vier Hauptgruppen identifiziert werden können: (1) Hochqualifizierte; (2) nikkeijin; (3) Praktikantinnen; (4) Entertainerinnen. Nicht nur führen die Immigrantinnen zu einer ethnischen Diversifizierung Japans, sondern auch unter den Hauptgruppen sind starke Differenzen im Migrationsprozess und in der Stellung im Arbeitsmarkt auffällig.

David Chiavacci ist Mercator-Professor für sozialwissenschaftliche Japanologie an der Universität Zürich. Zu seinen Forschungsthemen zählen Migration und soziale Ungleichheit in Japan. Er ist Mitherausgeber des Japan-Jahrbuchs (mit I. Wieczorek, iudicium Verlag). Zu seinen neuesten Publikationen zählen: Ein neues Japan? Sozialer und politischer Wandel seit den 1990er Jahren (Asiatische Studien, Études Asiatiques, 67(2), 2013, Mit-hrsg. mit V. Blechinger-Talcott und C. Brumann); Japans neue Immigrationspolitik. Ostasiatisches Umfeld, ideelle Diversität und institutionelle Fragmentierung (2011, VS Verlag für Sozialwissenschaften).

07.07.2015, 18-20 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 221

Hate Speech and Xenophobia in Contemporary Japan: Reflections on the Radical Right Group Zaitokukai

Takashi Kibe

In recent Japanese society, hate speech and xenophobic movements have surfaced. At the heart of them stands the radical right group Zaitokukai—the abbreviation for Zainichi Tokken o Yurusanai Shimin no Kai (Association of Citizens against the Special Privileges of the Zainichi). This group, which heavily draws on Internet-based mobilization, attacks particularly Korean residents, saying that they are enjoying unduly their “privileges” and undermining Japanese society. Scholars and public commentators have just started to research this phenomenon. What is the aim of this group? Who belongs to it? What are the social and political backgrounds that have caused it to emerge? Is a legislature against hate speech appropriate to effectively curb it? What harm to Japanese society does it present?

Placing the phenomenon of the Zaitokukai in a broader political context, I will argue that what is at stake here is not just a matter of hate speech. Japanese conservative politics and public policies related to foreign residents provide the group with grounds for its xenophobic discourse. They center on historical revisionism, heightened security issues with neighboring countries, and nativism in the welfare state. Considering this background, we are in a position to reply to the questions about the efficacy of legislating against hate speech as well as the social harm of the Zaitokukai.

Takashi Kibe is a professor of political science at International Christian University (ICU) in Tokyo. He has been working on empirical and normative issues of multiculturalism, migration, political secularism, and egalitarianism. Among his recent publications are Byōdo no Seijiriron [Political Theory of Equality] (Fukosha, 2015), “Can Tabunkakyosei Be a Public Philosophy of Integration?” in R. Drifte, W. Vosse, and V. Blechinger-Talcott (eds.), Governing Insecurity in Japan (Routledge, 2014), and “Tabunka no kyōzon [Multicultural Co-Existence],” in O. Kawasaki (ed.), Iwanami Koza Seijitetsugaku, vol. 6 (Iwanami, 2014).

30.06.2015, 18-20 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 123

Dezentralisierung in Japan

Momoyo Hüstebeck

Über Jahrzehnte galt der Zentralismus des japanischen Staates als effektives Instrument der Ministerialbürokratie, um mittels zweckgebundener Finanzmittel auch in strukturschwachen ländlichen Regionen die Modernisierung und den Wohlstand zu fördern und damit – wie in der Verfassung verbrieft – landesweit gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen. Angesichts der seit mehr als zwei Jahrzehnten andauernden wirtschaftlichen und politischen Krise wird der Zentralismus inzwischen als obsolet erachtet. Eine breite politische Allianz trug in den 1990er Jahren die Forderungen nach grundlegenden Staatsreformen. Die administrative Dezentralisierung (Devolution) und eine fiskalische Strukturreform, die seit 2000 nationale Aufgaben und Finanzen an die Präfekturen und Kommunen übertrugen, sollten den Grundpfeiler für eine substanzielle Neugestaltung des zentralistischen Staatssystems bilden.

Der Vortrag stellt die Ergebnisse der Dezentralisierungsreformen anhand zweier empirischer kommunaler Fallstudien in den Städten Mitaka und Fujimi vor. Dabei findet besonders der Zuwachs an politischer Autonomie und Bürgerpartizipation in beiden Städten Berücksichtigung.

Momoyo Hüstebeck leitet an der IN-EAST School of Advanced Studies der Universität Duisburg-Essen eine Nachwuchs-forschungsgruppe zu politischen Innovationen in ostasiatischen Städten. Zuvor war sie Postdoktorandin im Internationalen Graduierten Kolleg „Formwandel der Bürgergesellschaft. Japan-Deutschland im Vergleich“ der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg. 2011 wurde sie mit einer Arbeit zur Dezentralisierung in Japan am Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen promoviert.

10.06.2015, 12:15-13:45 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Hauptgebäude, Hörsaal K

Integrierende Kräfte an Schulen in Japan – Studien zum inklusiven Schulalltag

Dipl.-Päd. Sabine Meise (Flensburg)

Mit der Ratifizierung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung durch Japan im Jahre 2014 ist ein klares Signal für die Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft gesetzt. Eine wichtige Säule bildet dabei die Veränderung der Schule, die seit 2007 mit dem Beginn der „Speziellen Unterstützungserziehung“ (tokubetsu shien kyôiku 特別支援教育) neue Wege des Umgangs mit Unterschieden von Schülern geht und Diversität in Schulklassen verstärkt thematisiert. Der Vortrag gibt umfangreiche Einblicke in den japanischen Schulalltag (mit vielen Videos aus Hospitationen an Grund-, Mittel- und Oberschulen) und ermöglicht so, die aktuellen Herausforderungen, denen sich Japan im Bereich Bildung und Erziehung gegenübersieht, besser zu verstehen.

Mit dieser differenzierten Sicht auf den pädagogischen Alltag lässt sich das durch deutsche Medien erzeugte negative Image japanischer Schulen als „Drillanstalten“ kritisch hinterfragen. So erscheinen sowohl die Tatsache, dass in Japan eines der gerechtesten Bildungssysteme der Welt entstand, in dem weniger als 1% der Schüler mit „Unterstützungsbedarf“ (tokubetsu shien 特別支援) an Sonderschulen segregiert lernen, als auch die hervorragenden Resultate, die japanische Schüler bei internationalen Vergleichsstudien (PISA; TIMSS usw.) erzielen, in neuem Licht. Japan beweist, dass überdurchschnittliche Leistungen und Integration / Inklusion keinen Widerspruch darstellen, sondern einander bedingen. Sabine Meise ist Dipl.-Rehabilitationspädagogin und Grundschullehrerin. Seit 1988, davon zehn Jahre in Japan, arbeitet sie als Lehrerin und Wissenschaftlerin an verschiedenen Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen. Sie war bis August 2014 an der Universität Flensburg in der Abteilung „Inklusion und pädagogische Entwicklungsförderung“ des Instituts für Sonderpädagogik angestellt sowie im Sommersemester 2014 als Lehrbeauftragte an der Universität Heidelberg.

09.06.2015, 18-20 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 221

On My Watch - Ist kritischer Journalismus in Japan (noch) möglich?

Carsten Germis

Carsten Germis ging im Januar 2010 als Wirtschaftskorrespondent der F.A.Z. für Ostasien nach Tokio. Dort erlebte er im März 2011 das verheerende Erdbeben und die Atomkatastrophe in Fukushima. Seit Januar 2012 berichtete er aus Japan und Südkorea auch für die politische Redaktion. Zudem war er im Vorstand des Foreign Correspondants' Club of Japan (FCCJ) aktiv. Im April 2015 kehrte er zurück nach Deutschland und berichtet seither mit Sitz in Hamburg über Wirtschaft und Unternehmen im Norden der Bundesrepublik.

Unter dem Titel "On My Watch. Confessions of a foreign correspondant after half a decade of reporting from Tokyo to his German readers" erschien in der April-Ausgabe des FCCJ-Magazins (Number 1 Shimbun, 47/4, S. 6-7) sein kritisches Fazit zum Wandel der Arbeitsbedingungen ausländischer Journalisten in Japan. So nehme das japanische Außenministerium seit 2014 zunehmend Einfluss auf die Berichterstattung über Japan in den internationalen Medien. Carsten Germis selbst ebenso wie auch die F.A.Z. Redaktion in Deutschland habe entsprechenden Druck zu spüren bekommen. Er resümiert: "Anyone who criticizes the brave new world being called for by the prime minister is called a Japan basher."

In seinem Vortrag teilt Carsten Germis Einblicke in den Arbeitsalltag ausländischer Korrespondenten in Japan und setzt sich dabei kritisch mit den jüngsten Entwicklungen unter der Abe-Administration auseinander.

30. März 2015

In memoriam Manfred Pohl

(13. Juni 1943 - 30. März 2015)

Manfred Pohl war durch und durch Hamburger: verwurzelt im Norden, zugleich weitgereist und weltgewandt. Aufblühend in seinem Garten in Langenhorn und doch stets angetrieben von der Neugierde auf neue Perspektiven, seinen Blick zielgerichtet auf alles, das jenseits der Grenzen des Bekannten lag. Seine feste Erdung und seine dynamische Wissbegierde haben ihn in ihrem Zusammenwirken zu dem Wissenschaftler werden lassen, der er war. Ein Pionier, einer der die Grenzen seines Fachs, der Japanologie, auf der Grundlage einer umfassenden Ausbildung zu erweitern suchte. Dies gelang ihm in unvergleichlicher Manier. Manfred Pohl prägte das Feld der sozialwissenschaftlichen Japanforschung nachhaltig. Er erschloss es gewissermaßen und machte es für die nachfolgenden Wissenschaftlergenerationen zugänglich.

Nach seinem Abitur am Gymnasium im Alstertal begann Manfred Pohl 1965 mit dem Studium der Japanologie, Geschichte, Politikwissenschaft und Sinologie an der Universität Hamburg. Er promovierte 1973 bei Oscar Benl mit einer Arbeit über „Die Bauernpolitik der Kommunistischen Partei Japans (1922–1928)“ (Mitteilungen der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens e.V., 1976). An die Zeit als Assistent am Seminar für Sprache und Kultur Japans der Universität Hamburg (1973–1975) schloss sich seine Laufbahn als wissenschaftlicher Referent am Institut für Asienkunde (IfA), ebenfalls in Hamburg, an. Seine Tätigkeit am IfA, dem Vorläufer des heutigen GIGA Instituts für Asien-Studien, erstreckte sich über zwei Dekaden (1975–1994), in denen Manfred Pohl durch sein intensives Engagement in der Politikberatung und der Medienarbeit das deutsche Japanbild maßgeblich bestimmte. Neben der Politik und Wirtschaft Japans zählten zu seinen dortigen Tätigkeitsbereichen auch die Politik und Wirtschaft Singapurs, der beiden Koreas sowie Japans internationale Beziehungen zur ASEAN. Nach seiner Berufung auf die Professur für Staat, Politik und Gesellschaft Japans an der Universität Hamburg im Jahr 1994 setzte er sein Engagement für den Wissenstransfer in Politik und Öffentlichkeit unermüdlich fort. Zugleich widmete er sich, auch noch weit über seine Emeritierung im Jahr 2008 hinaus, mit Leidenschaft und stets einer Spur von Humor der Ausbildung des (wissenschaftlichen) Nachwuchses. Im Jahr 2011 wurde Manfred Pohl in Anerkennung seiner Verdienste um die Japanforschung und den japanisch-deutschen Wissenschaftsaustausch von Seiner Majestät Kaiser Akihito der „Orden der Aufgehenden Sonne am Halsband, Goldene Strahlen“ verliehen.

Eine Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen zeugt von seinen Verdiensten um die Japanforschung. Stellvertretend seien hier genannt der Länderband „Japan“ (Hg., Thienemann 1986), der Länderband „Korea“ (Hg. mit Rüdiger Machetzki, Thienemann 1988), die aktuelle Länderkunde „Japan“ (C.H. Beck, 1. Auflage 1991), der „Länderbericht Japan“ (Hg. mit Hans Jürgen Mayer, Bundeszentrale für Politische Bildung, 1. Auflage 1994) und die „Geschichte Japans“ (C.H. Beck, 1. Auflage 2002). Seine Bücher wurden weit rezipiert; die „Geschichte Japans“ zum Beispiel, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung (29.10.2002, S. 43, Steffen Gnam) einst als „pointierte[n] Schnelldurchgang ohne Fisimatenten“ pries, erschien erst 2014 in ihrer 5. aktualisierten und erweiterten Auflage. In Kollegenkreisen wurde das ein oder andere Mal darauf hingewiesen, dass Manfred Pohls Publikationen mit ihrem überblicksartigen Charakter „Mut“ erforderten; so zum Beispiel von Erich Pauer in einer Buchrezension zur aktuellen Länderkunde „Japan“, erschienen in Japan aktuell (1992, April/Mai, S. 37). An derselben Stelle heißt es weiter, die Länderkunde sei „eine facetten- und faktenreiche, flott und handfest geschriebene Einführung, die ihrem Auftrag, einen ersten Einblick in die japanische Landeskunde zu vermitteln, voll gerecht wird“, auch wenn „[d]ie Puristen unter den Japanologen [...] beim Anblick dieses Buches vielleicht wieder die Nase rümpfen [werden], wagt es hier doch der Autor, sich in die sogenannten ‚Niederungen’ der populären Japandarstellung zu begeben“. Mit seinem dezidierten Anspruch auf eine Anwendbarkeit seiner Publikationen forderte er in der Tat so manchen „Puristen“ des Fachs heraus. Er tat dies wohlüberlegt. Der Verfasserin dieses Textes sagte er einmal: „Ich schreibe für die deutsche Öffentlichkeit. Sie ist mein Publikum“.

Manfred Pohl war zudem Gründungsherausgeber der IfA-Zeitschrift „Japan aktuell“ (ab 1993), die analytische Beiträge ebenso aufnahm, wie sie auch den Leitgedanken des „Kagami“, an dem er ebenfalls redaktionell beteiligt gewesen war, wieder aufgriff. Dieser „Japanische Zeitschriftenspiegel“, dessen Anfänge auf das Jahr 1962 zurückgehen, hatte es sich zum Ziel gesetzt, durch Übersetzungen ausgewählter Beiträge japanischer Printmedien der deutschen Öffentlichkeit „einen Eindruck von den aktuellen Lebensfragen Japans“ (Kagami 1962, 2, S. I, Vorwort des Hg. Robert Schinzinger) zu vermitteln. In seinen zahlreichen Publikationen, auch gerade in den populärwissenschaftlichen, blieb der Transfer des Wissens um die gegenwärtigen Entwicklungen Japans stets ein Anliegen Manfred Pohls. So fand er als Autor in Zeitungen und als Diskutant in Radio und Fernsehen eine weitere erfüllende Rolle. Erst im April 2013 beispielsweise erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter dem Titel „Die Lehrjahre des jungen Diktators“ seine scharfsinnige Analyse zum politischen Wandel in Nordkorea, einem Land, das er so gut wie nur wenige andere aus erster Hand kannte.

Besonderes Augenmerk soll dem Jahrbuch „Japan – Wirtschaft, Politik, Gesellschaft“ zuteilwerden, das Manfred Pohl bereits im Jahr 1977 begründete. Es etablierte sich rasch unter den Lehrenden und Studierenden der Japanologie, der sozialwissenschaftlichen Disziplinen und in der interessierten Öffentlichkeit als wertvolle Überblickspublikation zu aktuellen Entwicklungen Japans. Information, Analyse und Kontextualisierung – sie spiegeln sich im Format des Jahrbuchs. Man mag dieses „Dreigestirn“ auch als Manfred Pohls Anspruch an die zeitgenössische Japanologie verstehen. Das Japan-Jahrbuch wird mittlerweile unter dem Schirm der Vereinigung für Sozialwissenschaftliche Japanforschung (VSJF) weiter betrieben; seit 2014 erscheint es im iudicium Verlag in München. Manfred Pohl verfasste bis einschließlich der Ausgabe 2014 nahezu alljährlich den Abschnitt zu den innenpolitischen Entwicklungen.

Der VSJF sprach er im Japan-Jahrbuch 2013 (S. 40–41) anlässlich ihres 25jährigen Jubiläums das Verdienst zu, die Japanforschung bunter gemacht zu haben, auch wenn er selbst, nach eigener Aussage, der Gründung der Vereinigung im Jahr 1988 skeptisch gegenüberstand. Damals, so Manfred Pohl, hatte er „die Universität [Hamburg] längst verlassen und glaubte, das endgültige Ende jener Lebensstrecke erreicht zu haben, die ich [M.P.] für eine bedrohliche Gefahrenzone akademischen Aquaplanings hielt, weit entfernt von Realitätsbezügen“. Er habe sich selbst damals als Vertreter einer Nachwuchsgeneration gesehen, in der nur Einzelne zu finden waren, für die „Texte […] vom Forschungsgegenstand zum Hilfsmittel [wurden], zum Werkzeug für politikwissenschaftliche, historiographische – ja auch: soziologische Ansätze“. Nicht nur lassen diese Passagen Manfred Pohls einzigartige Fähigkeit zur pointierten Zuspitzung seiner Gedanken erkennen, sie zeugen auch von seinem intensiven Ringen mit dem Fach. Er hielt an der Notwendigkeit einer umfassenden japanologischen Ausbildung, insbesondere an der zentralen Rolle der Sprachausbildung fest, und doch rief er zum Perspektivwechsel auf: „Vom Forschungsgegenstand zum Hilfsmittel“ sollten die Quellen werden. Die – in seinem Fall sozialwissenschaftliche – Disziplin sollte in den Vordergrund des Selbstverständnisses des Forschers rücken. Noch heute befände er sich mit dieser Positionierung im Zentrum japanologischer Debatten,und während der Hundertjahrfeier der Hamburger Japanologie im Dezember 2014 machte er genau dies nochmals deutlich. Diese Debatten um den Charakter des eigenen Fachs jedoch überhaupt mit angestoßen zu haben, zählt zu seinen großen Verdiensten um die Japanologie.

Sein Gedächtnis, so bescheinigen ihm alle, die ihn kannten, bewahrte eine unglaubliche Menge an Informationen, Namen und Ereignissen auf, die jederzeit abrufbar waren und die er auf eine ausgefallene, oft humorvolle Art miteinander zu verknüpfen wusste. Seine Vorträge und Vorlesungen waren ausdruckstark, unterhaltsam und garniert mit feiner Ironie – insbesondere dann, wenn er die Tiefen und Fallstricke des politischen Systems Japans analysierte. Zugleich basierten seine Aussagen auf fundiertem Wissen. Diese Qualitäten machten ihn zu einem gefragten öffentlichen Redner und einem beliebten Lehrer. Die Verfasserin dieser Zeilen, selbst eine Schülerin (eine „Doktortochter“) Manfred Pohls, erinnert sich noch genau an seine wunderbare Fähigkeit, auch die richtigen Fragen zu stellen. Fragen, die überaus inspirierend wirkten, neue Perspektiven eröffneten und nun schmerzlich vermisst werden müssen.

Manfred Pohl liebte die Literatur und die bildenden Künste. Seine malerische Begabung hat er wohl von seinem Vater, einem Steinmetzmeister, geerbt. Er zeichnete viel und malte gelegentlich Aquarelle, sehr gerne auch Neujahrskarten. Sogar einen Stempel mit seinem japanischen Künstlernamen besaß er. Ein leidenschaftlicher Fotograf war er außerdem, mit einem scharfen Blick für das Schöne, das Ungewöhnliche und das Lächerliche. Sein Fotoarchiv gibt Zeugnis von verschiedensten Orten Europas und Asiens seit den 1960er Jahren, die er auf seinen zahlreichen Reisen besuchte. Bis zuletzt war er mit großer Neugier in den entlegensten Winkeln der Welt unterwegs. Er interessierte sich für Stadtentwicklung und Architektur und war ein politisch wacher Mensch mit einer offenen Nähe zur Sozialdemokratie. Wie passend, dass er in einer nach Fritz Schumacher benannten Genossenschaftssiedlung wohnte!

Manfred Pohl war im Privaten wie im Beruflichen ein Hamburgischer Kosmopolit, den Blick stets auf den Horizont gerichtet. Vor allem aber war Manfred Pohl ein Familienmensch. Ein präsenter Vater, der nach dem plötzlichen Tod seiner Frau den gemeinsamen Sohn alleine großzog. In den letzten Jahren dann genoss er seine neue Rolle als liebevoller Großvater. Er kümmerte sich viel um andere und manchmal ahnte man die Gefahr, dass er dabei sich selbst vergessen könnte.

Am 30. März 2015 verstarb Manfred Pohl in Hamburg. Viel zu früh.

Gabriele Vogt

20.01.2015, 18:00-20:00 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 121

Imagining and Living the Family: Attitudes from young-ish adults in urban Japan

Glenda S. Roberts, Waseda University

In recent decades, Japan has become a rapidly aging, low birthrate society. Late marriage and no marriage have also become commonplace. With the prolonged recession, stable, regular employment declined, wages declined, and the prototypical 'salaryman' male of the postwar period took a beating. In this milieu, how do young adults feel about gender roles in marriage? Have attitudes changed in regard to marriage and childrearing, and if so, how? How do the unmarried imagine themselves in the future, and how do the married wish to rear their children?

Through this interview study we can discern a range of diverse views, but those in regard to childbearing and rearing in particular remain fairly conservative. Furthermore, expectations that women should take on the 'double shift' of household labor and caregiving upon marriage, as well as continued discrimination against women in the workplace, underlie the hesitancy young adults experience in acting on their dreams in the recessionary economy. The data from this work in progress come from a qualitative survey of eight men and eight women ages 23-39, as part of a larger survey research project of the East-West Center's Population and Health Research Program on Family Change in Asia.

Glenda S. Roberts is a socio-cultural anthropologist specializing in gender, work, family, and migration. She is Professor at the Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University. Among her most recent publications are, co-edited with Satsuki Kawano and Susan Long, Capturing Contemporary Japan: Differentiation and Uncertainty (University of Hawaii Press, 2014), and "Salary Women and Family Well-Being in Urban Japan," in Marriage & Family Review, 47:571-589.

13.01.2015, 18:00-20:00 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 120

Writer in residence” in Ôsaka

Gespräch mit dem Hamburger Schriftsteller Matthias Politycki

Anläßlich der Feiern zum 25jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Hamburg–Ôsaka im Jahr 2014 entschied sich die Kulturbehörde der Stadt Hamburg, einen Hamburger Schriftsteller nach Ôsaka zu entsenden. Zum einen sollte er anhand von Lesungen und Begegnungen vor Ort als „Kulturbotschafter“ der Stadt fungieren, zugleich aber auch als Autor, der diese Erfahrungen wiederum in literarische Werke überführen kann.

Die Wahl fiel auf den Schriftsteller Matthias Politycki, der bereits 1993 mit Taifun über Kyôto einen Roman vorgelegt hatte, in dem geschickt und mit großer Sachkenntnis japanische Bezüge eingewoben sind. An diesem Abend werden wir versuchen, im Gespräch mit dem Autor mehr von seinen aktuellen Japanerfahrungen zu hören, von seinen früheren Begegnungen mit dem Land und seiner Kultur, sowie einen kleinen Einblick in die Textwerkstatt seiner Zeit in Ôsaka zu bekommen. Matthias Politycki (1955*) gehört zu den profiliertesten deutschsprachigen Autoren der letzten Jahrzehnte. Nach einer frühen sprachexperimentellen Phase schrieb er unter anderem den von der Kritik hochgelobten und erfolgreichen Weiberroman (1997), kürzlich erschien der Roman Samarkand Samarkand (2013). Politycki ist aber seit seinen literarischen Anfängen auch Dichter und hat eine ganze Reihe von Gedichtsammlungen veröffentlicht. Gedichte (etwa: „Sonnenuntergang. Vorletztes Tanka des Hideyoshi Toyotomi“, „Mein Sake ist traurig“) sind auch ein Ergebnis des Aufenthaltes in Ôsaka.

Veranstaltungen 2014

13.12.2014, 14:30-17:00 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 124

Japanese Text and Japanese Language Education Workshop, the Graduate School of Humanities, Kobe University

Kobe University Graduate School of Humanities is collaborating with Hamburg University, through a project funded by JSPS. We are conducting joint research into creating standards for introducing literary works into language education from the standpoint of understand different cultures, and also actively sending young researchers on internship programs for education related to Japanese language and culture. As part of this initiative we will hold a search meeting on education for Japanese as a foreign language and Japanese culture.

Program

11.-12.12.2014

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost

Festakt und Festsymposium - 100 Jahre Japanologie in Hamburg

Programm

11.12.2014, 12:00-13:30 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 121

Neoliberal Motherhood: Care and Work in Japanese Welfare State

Mari Miura (Sophia University, Tokyo)

Women in general, and working mothers in particular, occupy a strategic position in Japan’s welfare capitalism. In order to generate economic growth amid the shrinking labor force, policy makers have recognized the importance of pushing women into the labor market. At the same time, the low birth rate has propelled them to pursue work-life balance policy as well as childcare policy. Recently, “womenomics” discourse also penetrated growth strategy, which justifies positive action measures. Nevertheless, these seemingly working-women friendly polices have not yielded concrete result.

My presentation asks why numerous women friendly policies are at best schizophrenic, if not contradictory with each other. More broadly, I explore why gender inequality has persisted in Japan, identifying the position of women in policy discourses and partisan debate. I focus on the blending of neoliberalism and statist family ideology held by the dominant party, Liberal Democratic Party (LDP), which I label “neoliberal motherhood” to explain Japan’s schizophrenic policy response. Women’s body is objectified in the neoliberal project as well as in the statist family ideology.

Neoliberalism is gender-neutral in itself, expanding opportunities for women in paid work, yet serves to stratify women thereby producing poor women on a massive scale. Statist family ideology legitimatizes the state’s control of family formation as well as precludes the family from becoming a burden to the state. What it protects is motherhood, not actual mothers, as self-sacrifice is the essence of motherhood in their thinking.

Enlargement of the working poor caused by neoliberal labor and welfare policy created a fertile soil for the discourse of statist family ideology to be accepted. Although neoliberalism and motherhood might appear at odds with each other, the common thread that ties them up—the objectified women—permits their strange marriage.

Mari Miura serves as a Professor in the Faculty of Law at Sophia University in Tokyo. She is a graduate of Keio University and holds a PhD from the University of California at Berkeley. She has published widely on Japan’s political system including party politics and welfare policies. Among her recent publications is: Welfare Through Work. Conservative Ideas, Partisan Dynamics, and Social Protection in Japan (Cornell University Press, 2012).

09.12.2014, 14:00-16:00 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 120

Is Japan Shifting to the Right?

Koichi Nakano (Sophia University)

There is much discussion today over whether Japan is shifting to the right. Particularly since Prime Minister Abe Shinz? returned to office in December 2012, controversies surrounding the so-called “history” issues, including the Yasukuni Shrine and the comfort women (sex slaves) problems, returned to the center stage of domestic politics as well as international affairs, and combined with the territorial disputes and concerns over security, aggravated the tensions in the Northeast Asian region.

Some of Abe’s critics in China and South Korea, for instance, have drawn attention to the revisionist beliefs and nationalist views held by the Prime Minister and his entourage, and at times, have gone so far as to sound the alarm that Japan may be returning to militarism. Even inside Japan, a growing number of civic activists and ordinary citizens took to the streets to protest against Abe’s enactment of the Protection of Designated Secrets Law and the change of the interpretation of the constitution to lift the ban on the country’s right of collective self-defense, with the chant “Down with the Fascist!”

While an increasing number of scholars and journalists started to express serious concerns over Abe’s historical revisionism and authoritarian politics (and their potential implications), there are those who contend that these concerns are exaggerated, if not simply misguided.

While it is true that the nationalist elements within the LDP have always existed since its founding, and while it is also true that the rise of China has given reasons for Japan to rethink its security strategy, a central claim that will be made in this lecture is that there has indeed been a shift to the right in Japanese politics in the past couple of decades.

Koichi Nakano is Professor of Political Science at the Faculty of Liberal Arts, Sophia University. Ph.D. (Princeton). His research has focused on a variety of issues of Japanese politics, including neoliberal globalization and nationalism, and the Yasukuni problem. His publications in English include articles in The Journal of Japanese Studies, Asian Survey, The Pacific Review, Governance, a chapter on “‘Democratic Government’ and the Left” in Rikki Kersten and David Williams (eds.): The Left in the Shaping of Japanese Democracy (Routledge, 2006), and a single-authored book entitled Party Politics and Decentralization in Japan and France: When the Opposition Governs (Routledge, 2010).

17.11.2014, 14:00-16:00 Uhr

Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 120

Politics and Policies under Abe Shinzō

John C. Campbell (University of Michigan, Ann Arbor and Tokyo University)

The last two years have been quite distinctive in postwar Japanese history. Politics is about power, and Abe has maintained unprecedented power in the whole political system: vis-à-vis the other parties in the Diet, the bureaucracy in the government, and potential opposition within the ruling Liberal Democratic Party. That is largely due to favorable conditions—parliamentary majorities in both houses and unusually weak competitors on all fronts—but much of the credit must go to Abe’s imagination and determination, and his strategic and tactical skills.

Politically the most striking point is Abe’s success in maintaining public support, despite the declining economy and widespread criticism of many of his policies: the secrets protection law, constitutional reinterpretation for collective self-defense, nationalistic historical revisionism, and hiking the consumption tax.

Currently Abe is beset by financial mini-scandals among cabinet ministers, and he faces a tricky foreign and domestic policy agenda: disputes over trade with the United States, containing China, weakening job protection and trimming social programs, whether to go through with the second consumption tax hike, and more generally getting the economy back on track. He clearly is focused on the local elections coming in the spring. Still, he is in a strong position and so far has been able to deal with adversity, so it is a very interesting time in Japanese politics.

John Creighton Campbell is Professor Emeritus of Political Science at the University of Michigan, Ann Arbor and currently serves as a project researcher in the Institute of Gerontology at Tokyo University. Among his many publications is How Policies Change: The Japanese Government and the Aging Society (Princeton University Press), winner of the 1993 Ohira Memorial Prize.

12.09.2014 bis 13.09.2014, 14:00-18:00 Uhr

Warburg-Haus, Universität Hamburg, Heilwigstraße 116

Europäische Japandiskurse 2014: Literatur und Gesellschaft

Seit den frühesten literarischen Phänomenen spielt das Verhältnis der einzelnen Genres und ihrer Funktionen mit den gesellschaftlichen Strukturen, innerhalb derer sie entstehen und sich weiterentwickeln, eine außerordentlich wichtige Rolle in Japan. Neben wichtigen Beispielen für diese pragmatische Seite der japanischen Literatur widmet sich das Symposion aber auch der Frage, wie literarische Texte zugleich als Quelle für gesellschaftliche Wirklichkeiten befragt werden können.

Programm

Sommersemester 2014

Wir freuen uns, in diesem Sommersemester als Numata-Professor einen der renommiertesten Spezialisten für den Buddhismus des japanischen Mittelalters bei uns zu Gast zu haben, Carl Bielefeldt, “Walter Y. Evans-Wentz Professor of Oriental Philosophies, Religions, and Ethics” an der Stanford University.

Prof. Dr. Bielefeldt hat sich insbesondere mit der geistesgeschichtlichen Tradition des Zen-Buddhismus in Ostasien beschäftigt. Er ist Verfasser des Buchs Dôgen’s Manuals of Zen Meditation und anderer Werke über die Anfänge des japanischen Zen. Darüber hinaus wirkt er als Herausgeber des Sôtô Zen Text Project.

Neben einer Einführung in das Lotossûtra im Rahmen des Studiengangs “Buddhist Studies” gibt Carl Bielefeldt einen Lektürekurs zum Shôbôgenzô.

3. Juli 2014, 14-16 Uhr

Ort: Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 121

Prekäre Arbeit, polarisierte Politik? Die Ausweitung nicht-regulärer Beschäftigung in Japan und die Folgen für die Politik

Steffen Heinrich (Universität Duisburg-Essen IN-EAST)

Steffen Heinrich ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute of East Asian Studies (IN-EAST) der Universität Duisburg-Essen. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit den politischen Dimensionen von Arbeitsmarkt- und Wohlfahrtsstaatsreformen in Deutschland, Japan und anderen OECD-Ländern. In seiner 2013 abgeschlossenen Dissertation hat er die Rolle von Institutionen und Parteipolitik für Arbeitsmarktreformen in Deutschland und Japan untersucht.

In Japan sind heute fast 40% aller abhängig Beschäftigten nicht regulär beschäftigt: sie verfügen nur über einen befristeten Arbeitsvertrag, werden kurzfristig an Arbeitgeber verliehen und/oder arbeiten nur eine reduzierte Anzahl von Stunden. Sie verdienen deutlich weniger als Beschäftigte in traditionellen Angestelltenverhältnissen und sind benachteiligt im Hinblick auf betriebliche und staatliche Sozialleistungen.

Die Zweiteilung des Arbeitsmarktes in gut bezahlte, sichere Arbeitsplätze einerseits und in nicht-reguläre, häufig prekäre Arbeitsplätze andererseits wird auch politisch immer bedeutsamer. Die Interessen von regulären und nicht-regulären Arbeitnehmern unterscheiden sich deutlich in zentralen Fragen wie beim Kündigungsschutz oder staatlichen Unterstützungsleistungen. Die fehlende Mobilität zwischen den Beschäftigungsformen vertieft zudem den Graben. Es treten also Interessenskonflikte zwischen Wählergruppen abhängig von ihren Beschäftigtenstatus auf, welche die Parteipolitik dauerhaft verändern können. Auch in Japan spielen Beschäftigung und Arbeitsmarkt eine immer größere Rolle bei der Wählermobilisierung – etwa bei der historischen Unterhauswahl von 2009, als erstmals eine Oppositionspartei die Wahlen gewann.

Der Vortrag diskutiert zunächst die sozialen Implikationen nicht-regulärer Beschäftigung in Japan und geht dann den politischen Auswirkungen anhand von Umfragedaten und parteipolitischen Statements nach. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zu europäischen Ländern mit ähnlichen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, z.B. Deutschland. Dies gilt insbesondere für die anhaltend große politische Bedeutung lebenslanger Beschäftigungsmodelle typisch für Großunternehmen sowie für den Einfluss des japanischen Wohlfahrtssystems auf Wählerpräferenzen.

24. Juni 2014, 18-20 Uhr

Ort: Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 221

"Saving 10,000. Winning a War on Suicide in Japan" Filmvorführung & Podiumsgespräch

Im Gespräch:

INGER M. BACHMANN, M.A. (Japanologie/Politikwissenschaft)

ANNE BERGT (Psychologie)

PROF. DR. ULRICH DEHN (evangelische Theologie)

24. Mai 2014

Ort: ESA-1 Ost

"Japantag 2014"

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Japantag geben, den das Japanische Konsulat Hamburg zusammen mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft zu Hamburg (DJG) und der Abt. für Sprache und Kultur Japans am Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg veranstaltet.

Wie in den früheren Jahren werden viele unterschiedliche Aspekte der japanischen Kultur anhand von Workshops oder Vorführungen vorgestellt und erlauben so einen unmittelbaren Zugang zu "Land und Leuten". Darüber hinaus können sich bei dieser Gelegenheit Organisationen und Gruppen, die zur deutsch-japanischen Begegnung in der Region Hamburg beitragen, mit ihren Aktivitäten präsentieren.

28. April 2014, 18-20 Uhr

Ort: Edmund-Siemers-Allee 1, Hörsaal J

Partizipation nach Fukushima: Mütter gegen Radioaktivität

Phoebe S. Holdgrün (Deutsches Institut für Japanstudien)

Nach der Dreifachkatastrophe in Japan vom 11. März 2011 sind viele Menschen in social movement organizations aktiv geworden, die sich – zu einem großen Teil – aus Sorge um die Folgen der Atomreaktorkatastrophe von Fukushima neu gegründet haben.

Die Lage in Japan seit März 2011 hat besonders Eltern dazu bewegt, sich für den Schutz ihrer Kinder vor radioaktiv verstrahlter Nahrung und Umwelt zu engagieren. Dies zeigt sich z.B. in einem seither gegründeten, japanweiten Elternnetzwerk von über 300 Organisationen. Innerhalb dieses Netzwerkes gibt es Vereinigungen von Eltern, die sich an international sichtbaren Protestaktivitäten gegen die Nutzung von atomarer Energie beteiligen. Andere Gruppen wiederum lehnen die Teilnahme an Demonstrationen und Protestveranstaltungen ab und ziehen andere Wege der Partizipation vor, um das Ziel einer sicheren Umwelt für ihre Kinder zu erreichen.

Dieser Vortrag präsentiert Partizipations-strategien dieser vergleichsweise „unsichtbaren“ Mitglieder der japanischen Zivilgesellschaft anhand einer Fallstudie des in allen 23 Tokyoter Bezirken vertretenen Netzwerkes NO! Hoshanō Tokyo rengō kodomo mamorukai (Netzwerk von Organisationen zum Schutz der Kinder vor Radioaktivität in Tokyo).

Das Fallbeispiel zeigt, dass sich v.a. Mütter in den lokalen Vereinigungen engagieren. Gleichzeitig verdeutlichen erste Ergebnisse der Studie, dass innerhalb der Organisationen hohes Sozialkapital entsteht, wohingegen die Einflussnahme auf die Lokalregierungen beschränkt zu bleiben scheint. Die beteiligten Frauen werden aus ihrem Verständnis der Mutterrolle heraus aktiv. Diese Sichtweise wirkt sich fortwährend auf die Partizipationsstrategien aus, die auf den ersten Blick unkoordiniert wirken, sie zielen jedoch auf kontinuierliche und langfristige Kontrolle der lokalen Maßnahmen gegen radioaktive Verstrahlung ab.

Phoebe Stella Holdgrün promovierte 2011 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Die Dissertationsschrift erschien 2013 unter dem Titel Gender equality. Implementierungsstrategien in japanischen Präfekturen (iudicium). Seit 2012 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Japanstudien. Am DIJ befasst sie sich mit dem Stellenwert von politischer Partizipation im Leben von Aktivisten und dem Zusammenhang zu subjektivem Glücksempfinden. Das Projekt „Eltern gegen Radioaktivität. Eine Fallstudie“ koordiniert sie gemeinsam mit Barbara Holthus (Universität Wien).

08. Februar 2014 Samstag, 15-17 Uhr

Ort: ESA-1 Ost, Raum 122

"Tradition trifft Moderne" - Ein Workshop mit der Instrumentalgruppe Wasabi

Teilnahme nur nach Voranmeldung!

Die Gruppe Wasabi versucht sich an einer ungewöhnlichen Kombination von vier traditionellen japanischen Instrumenten: Tsugaru-shamisen (jap. Saiteninstrument), shakuhachi (Bambusflöte), koto (jap. Wölbbrettzither), taiko (Trommeln). Auch ihr Repertoire, das klassische Elemente mit Volksmusik verbindet und trotzdem modern ist, zeichnet sich durch Kreativität aus. Entsprechend groß ist das mediale Interesse an der Gruppe, besonders seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Wasabi im März 2011, sowohl in Japan als auch im Ausland.

Die Instrumentalgruppe geht auf ein Projekt im Jahr 2008 unter dem Titel „The Spirit of Japan: The Sound of Traditional Instruments“ zurück. Yoshida Ryōichi (*1977), der ältere der bekannten Shamisen-Gruppe Yoshida kyōdai (Yoshida Brothers), eine Kollaboration mit Motonaga Hiromu (shakuhachi) und Bihō Naosaburō (Trommeln, Percussions). Mit Ichikawa Shin (koto) bilden die Musiker seit 2010 die Gruppe Wasabi.

Die Gruppe ist anlässlich eines kostenfreien Konzertes am 09.20.2014 in Hamburg. Am Vorabend wird die Gruppe Wasabi einen Workshop im Asien-Afrika-Institut abhalten, bei dem die Teilnehmenden die Instrumente vorgestellt bekommen und selbst erfahren können. Der Workshop wird von der Abteilung für Sprache und Kultur Japans, dem japanischen Konsulat zu Hamburg und dem Japanischen Kulturinstitut Köln ausgerichtet.

20. Januar 2014 Montag, 18-20 Uhr

Ort: ESA-1 (Hauptgebäude), Hörsaal K

Das Internet als Forschungsgegenstand am Beispiel japanischer religiöser Heiler

Dr. Birgit Staemmler (Universität Tübingen) In den letzten Jahre ist das Internet nicht nur eine zentrale Quelle für sekundäre Information – digitalsierte Texte, Lexika usw. – geworden, sondern gewinnt berechtigterweise auch als Forschungsgegenstand wachsende Aufmerksamkeit. Dieser Vortrag stellt darum verschiedene Arten von Internetpräsenzen und ihre mögliche Aussagekraft vor und erläutert Methoden ihrer Erfassung und Analyse. Als konkretes Beispiel dienen japanische religiöse Heiler, die ja durch ihre Internetauftritte Kunden werben wollen.

In Zusammenarbeit mit dem Studiengang Religionswissenschaften / Institut für Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaften –

16 January 2014 Thursday, 6.15 pm

Ort: ESA-1 (Hauptgebäude), Hörsaal K

What is "Washoku" and Why it Matters

Katarzyna J. Cwiertka, Leiden University

Food and heritage take on multiple meanings and configurations in contemporary world. While food culture and traditions associated with it are central to claims of ethnic and regional distinctiveness, and on the levels of nations as a whole become the basis for asserting collective identity and distinctiveness, growing flows of travel, food trade, and other connections across national boundaries have rendered notions of food culture and heritage even more fluid.

This already complex relationship acquired an additional dimension in 2010, when UNESCO for the very first time placed food on their list of Intangible Cultural Heritage (ICH). Culinary categories designated as ICH that year were: 'Gastronomic meal of the French', 'Traditional Mexican cuisine', 'Mediterranean diet' and 'Gingerbread craft from Northern Croatia'. In spring of 2012 Japan followed with its own proposal for washoku ('Japanese cuisine') and UNESCO's decision about this entry is expected to be reached by the end of this year.

This lecture explores the factors that motivated the popularisation of Japanese cuisine worldwide since the 1980s to the present, and far-reaching consequences of this trend. It also raises general questions about the nature of culinary identity-making as national policy in the contemporary global context, as it is represented by the recent efforts of the Japanese government to promote Japanese cuisine as distinctive and worthy of international recognition.

Katarzyna J. Cwiertka is Professor of Modern Japan Studies at Leiden University (The Netherlands). Her research to date has utilized food as a window into the modern history of Japan and Korea. Cwiertka is the author of Modern Japanese Cuisine: Food, Power and National Identity (Reaktion Books 2006) and Cuisine, Colonialism and Cold War: Food in Twentieth-Century Korea (Reaktion Books 2012), and the editor of Asian Food: The Global and the Local (University of Hawaii Press 2002), Critical Readings on Food in East Asia (Brill 2012) and Food and War in Mid-Twentieth-Century East Asia (Ashgate 2013).

Veranstaltungen 2013

17. Dezember 2013 Dienstag, 18-20 Uhr

Ort: ESA-1 (Hauptgebäude), Hörsaal J

A True Novel and Wuthering Heights: the Formation of Modern Japanese Literature

MIZUMURA Minae

On how Japanese translations of Western novels acted as the basis for the formation of modern Japanese literature. At the same time, the famous Japanese writer MIZUMURA Minae will present the first English translation of her novel titled “A True Novel” (jap. Honkaku shôsetsu, 2002).

28. November 2013, Donnerstag, 19-21 Uhr

Ort: KörberForum - Kehrwieder 12, 20457 Hamburg (U3 Station Baumwall)

Japan unter Abe: Reform oder Rückschritt?

Der Ende 2012 gewählte Premierminister Shinzo Abe initiierte zahlreiche Wirtschaftsreformen, um Japan wieder wettbewerbsfähig zu machen. Seine sogenannten »Abenomics« sind wegen ihres wirtschaftsliberalen Ansatzes umstritten.

Auch andere Reformen machen seinen Kritikern Sorgen, denn Abe ist für nationalistische Rhetorik bekannt. Er strebt eine Reform der pazifistischen Nachkriegsverfassung an. Dies gilt insbesondere für die Abschaffung oder Neuauslegung von Artikel 9. Der Artikel verbietet es Japan bislang, sein Militär jenseits der Selbstverteidigung einzusetzen. Dies sorgt für Unruhe in der Region. Die ohnehin angespannten Beziehungen zu Japans wichtigstem Handelspartner China werden dadurch weiter auf die Probe gestellt. Diese sind jedoch essentiell, um die japanische Wirtschaft wieder zu beleben. Knapp ein Jahr nach Abes Amtsantritt wird der japanische Professor Jun Iio die Veränderungen in Japan auf innenpolitischer und außenpolitischer Ebene genauer beleuchten.

Mit Jun Iio, Professor am GRIPS (National Graduate Institute for Policy Study), Tokio und Gabriele Vogt, Professorin am Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg.

Japanisch/Deutsch mit Übersetzung

27. November 2013 Mittwoch, 12:15-13:45 Uhr

Ort: ESA 1 (Ost), Raum 124

Krieg der Zeichen – e-Humanities und die digitale Repräsentation klassischer japanischer Texte

Prof. Dr. Robert Horres (Universität Tübingen)

Das japanische Schriftsystem gehört, weltweit gesehen, zu den komplexeren Systemen. Dabei sind die Schwierigkeiten bei historischen Texten noch um ein erhebliches höher, weil es keine normative Institutionen, allenfalls Schul- oder Genregewohnheiten gab.

Der Vortrag beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Grenzen einer Computerphilologie im Bereich der Japanologie. Vor dem Hintergrund aktueller technischer und wissenschaftspolitischer Entwicklungen werden dabei Beispiele für den praktischen Einsatz diskutiert.

Der Bereich der Computerphilologie wird hier sowohl unter Einbeziehung der Computerlinguistik als auch der historischen Fachinformatik betrachtet. Themen sind u.a. Digitalisierung und digitale Edition von historischen Texten, computergestützte Methoden der historischen Textforschung, digitale Wörterbücher sowie Probleme der Zeichenrepräsentation.

Prof. Dr. Robert Horres verantwortet seit 2004 den Arbeitsbereich „Modernes Japan“ an der Japanologie Tübingen, eine Schnittstelle zwischen den japanbezogenen Kultur- und Sozialwissenschaften und einer interkulturell orientierten Medien- und Informationswissenschaft.

Seine Arbeitsgebiete umfassen: Technik, Kultur und Gesellschaft in Japan (Forschungs- und Technologiepolitik; Technik, Medizin und Ethik; Biowissenschaften und Biotechnologie in Japan; Wissenschaft und Informatisierung in Japan), medienbasierte Erforschung kultureller Ressourcen sowie Neue Medien und ihre Didaktik in der Japanonologie.

Im besonderen Fokus seines Interesses stehen die Edierungsmöglichkeiten des bedeutenden mittelalterlichen Zen-Textes Shôbôgenzô von Dôgen (s. Abbildung).

26 November 2013 Tuesday, 6.15 pm

Ort: ESA-1 (Ost), Raum 221

Non-regular Workers Trapped in the Gap Between Changing Reality and (Almost) Unchanged Institutions

Yoshimichi Sato (Tohoku University)

We observe the increasing share of non-regular workers in the labor market in contemporary Japan. If there were no inequality between regular and non-regular workers, there would be no problem. However, this is not the case. Inequality in income, job security, social welfare, and social security exists between them. Why is there so huge inequality between them? This is the research question I will answer in this lecture.

My answer is that there is a widening gap between changing reality and (almost) unchanged institutions. I derive this answer from three theoretical building blocks: the functional theory of social stratification and its generalization, the theory of welfare-employment regime, and the theory of relationship between global forces, local institutions, and social inequality.

The core idea of the functional theory and its generalization is that social resources are allocated to social positions in society and that individuals compete for better positions. And based on the theory of welfare employment regime, we argue that the main characteristic of the Japanese welfare-employment regime is the realization of social security via employment security. This characteristic has made regular employment as a social position with employment security as well as social security. However, because the Japanese welfare-employment regime has become dysfunctional since mid-1990s, the share of male non-regular workers without such securities has increased.

Then why does the Japanese welfare-employment regime not catch up with changing reality? Based on the theory of the relationship between global forces, local institutions, and social inequality, global forces such as globalization and neo-liberalism indirectly affect social inequality via local institutions. And some institutions are slow in responding to global forces, while other institutions quickly respond to them. Institutions in the core of the labor market and the social stratification structure are of the former type. So we observe the widening gap between the changing reality and (almost) unchanged institutions.

Yoshimichi Sato is Distinguished Professor of Tohoku University. His recent research includes social inequality, the emergence of trust between strangers, and social change. His recent publications are Japan's New Inequality: Intersection of Employment Reforms and Welfare Arrangements (Trans Pacific Press, 2011) and Social Exclusion: Perspectives from France and Japan (Trans Pacific Press, 2012).

15. November 2013 Freitag, 14:30-15:30 Uhr

Ort: Warburgstraße 26

Written, Used, Discarded, and Unintentionally Preserved: Writings on Wood in Ancient Japan

Ellen Van Goethem (Kyûshû University)

– Im Rahmen der Konferenz “Manuscripts and Epigraphy” des SFB 950 –

This paper will provide an overview of the discovery, typology, and practical use of kodai mokkan, inscribed wooden tablets that were produced in large numbers between the seventh and tenth centuries in Japan.

While a small number of these mokkan had been carefully preserved for centuries in imperial repositories, the vast majority of the tablets was not discovered until recent decades. Excavations of sites mostly related to local or central government facilities, elite residences, and temples have yielded hundreds of thousands of inscribed tablets or shavings (kezurikuzu).

As a result, our understanding of various aspects of government, economy, and society in ancient Japan has changed and we have been allowed glimpses of the practical execution of government regulations and of daily life. Mokkan have also contributed to a better understanding of archaeological remains as they occasionally allow for precise dating and identification.

15.-27. Juli 2013 Intensivkurs Japanisch

Ort: Asien-Afrika-Institut

Zwei Wochen lang haben sich insgesamt 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bundesgebiet sowie aus dem Ausland, die ganz unterschiedlichen Altersgruppen angehörten, mit der japanischen Sprache und verschiedenen Aspekten der japanischen Kultur beschäftigt. Unterrichtsschwerpunkte waren Konversation, Grammatik und Schriftzeichen. Darüber hinaus gab es ergänzende Vorträge zu japanischer Literatur und Theater, zu Aspekten der japanischen Sprache und zur Wirtschaft Japans.

Der Kurs wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde (DGA) durchgeführt.

3. Juni 2013, 18 Uhr

Ort: Universität Hamburg

Edmund-Siemers-Allee 1,Hauptgebäude, Hörsaal K

Eine neue Energiepolitik? Fukushima und die politischen Folgen

Paul Kevenhörster, Universität Münster

Die Dreifach-Katastrophe von Fukushima zeigt die Politik Japans in einer tiefen Krise. Die Hoffnung auf einen Neuanfang des Parteisystems wie der Politik selbst wurde bisher verspielt. Es stellt sich die Frage: Verweigert sich die politische Klasse einem politischen Neubeginn, den die Mehrheit der Bevölkerung fordert?

Die Dreifach-Katastrophe von Fukushima zeigt die Politik Japans in einer tiefen Krise. Die Hoffnung auf einen Neuanfang des Parteisystems wie der Politik selbst wurde bisher verspielt. Es stellt sich die Frage: Verweigert sich die politische Klasse einem politischen Neubeginn, den die Mehrheit der Bevölkerung fordert?